Episode 1 : Qui (ne) sont (pas) les cyclistes de tous les jours à Toulouse ?

27 juin 2025

Quand on bosse à la Maison du Vélo, le vélo fait partie de notre paysage quotidien. Il est partout : pour aller au travail le matin, amener les enfants à l’école, rejoindre des ami·es pour une soirée, faire ses courses, faire une balade le week-end le long du canal du midi… Il a tellement d’avantages : économique, bon pour la santé, pratique, écologique… Dans nos yeux de citadin·es cyclistes déjà acquis·es à sa cause, il coche toutes les cases, il nous paraît évident.

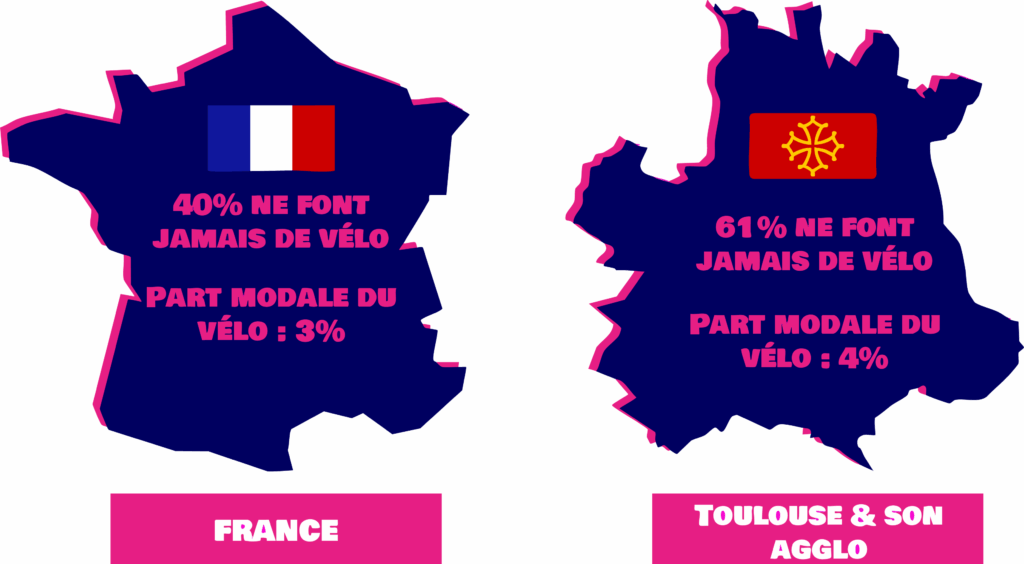

Et effectivement depuis 10 ans, la pratique du vélo a doublé dans l’aire urbaine toulousaine[1]. Mais pour atteindre une part modale seulement de 4% dans les déplacements. Cela signifie que la plupart des personnes ne l’utilisent pas. Ce n’est pas par manque d’envie, mais souvent par manque de conditions favorables : précarité, peur du trafic, aménagements inadaptés, normes sociales ou freins culturels…

À la Maison du Vélo, nous avons à cœur d’être une fabrique de cyclistes pour tous·tes, sans discrimination. La série de chroniques Fracture(s) questionne les raisons qui font que le vélo n’est pas une évidence pour tout le monde, et qui excluent certaines personnes de la mobilité à vélo.

Dans cette chronique de juin, nous faisons un état des lieux synthétique des enjeux autour de la mobilité vélo au quotidien et des fractures non urbanistiques existantes : la fracture territoriale, la fracture du genre, la fracture intergénérationnelle, la fracture socio-professionnelle et la fracture liée au handicap. Les prochaines chroniques seront dédiées à faire un zoom sur les pratiques cyclistes du grand public et des initiatives facilitant la pratique de tous·tes.

La mobilité, une question d’inégalités

Savoir bouger et pouvoir bouger ne sont pas l’apanage de tout un chacun.

Près d’un·e Français·e sur trois n’a pas la liberté de choisir la façon de se déplacer[2]. En termes plus institutionnels, iels sont en situation de précarité mobilité.

Le vélo comme solution de déplacement au quotidien est à la fois un levier de changement puissant pour permettre à des personnes en situation de précarité mobilité de se déplacer librement, mais le constat reste inchangé : tout le monde n’y a pas accès. 3.4% des Français·es, soit 2 millions de personnes, disent ne pas savoir faire du vélo.

Voici quelques faits pour étayer ce constat :

Sources : rapport Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France, ADEME avril 2020

Comment se déplacent les habitants du bassin de vie toulousain ? Enquête mobilité certifiée CEREMA – EMC² Rapport final, juin 2024

Mais alors, qui (ne) fait (pas) du vélo à Toulouse ?

Nous identifions plusieurs fractures qui nourrissent les inégalités dans la mobilité vélo, en particulier sur 3 points : la pratique du vélo, l’équipement en vélo et la fréquence d’utilisation. Loin d’être isolées les unes des autres, ces fractures se chevauchent et se cumulent dans un cercle vicieux qui complexifie d’autant plus l’accès des personnes au vélo.

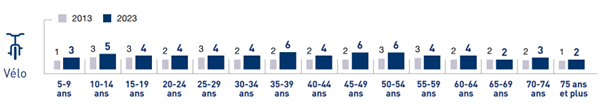

La fracture intergénérationnelle

Les catégories d’âge critiques sont les jeunes et les séniors. A Toulouse, l’augmentation de la pratique du vélo est présente dans toutes les classes d’âge mais elle est la plus marquée chez les 35-49 ans (la part des cyclistes âgés de moins de 35 ans diminue)[3]. Les jeunes sont l’avenir de la mobilité, or leur pratique est en chute libre (primaire, collège, lycée) ; cela s’explique notamment par le nouveau rapport au risque par les parents qui sont réticents à laisser leurs enfants seuls à vélo. Les séniors quant à eux ne considèrent plus autant le vélo comme outil de mobilité, or c’est un outil puissant pour prévenir des risques de sédentarité, d’isolement social et de dépendance.

Évolution de la part modale du vélo à Toulouse et son agglo selon la tranche d’âge

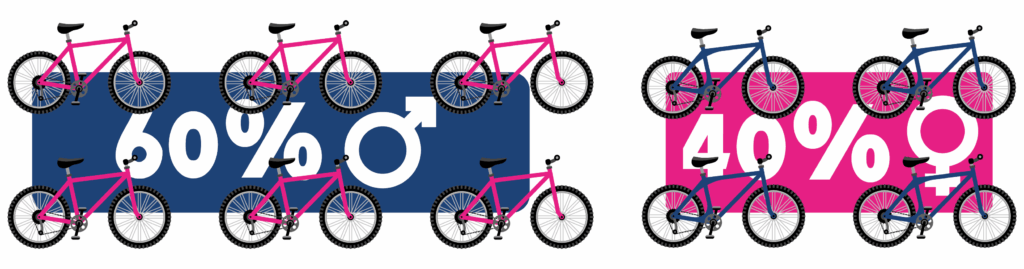

La fracture du genre

Plusieurs raisons non exhaustives amènent à ce constat : la sur-mobilité des femmes (chaînes de déplacement plus complexes et plus chargées) ; un rapport différencié au risque ; un milieu masculin où les femmes peinent à se sentir légitime dans leur pratique du vélo (normes sociales et culturelles).

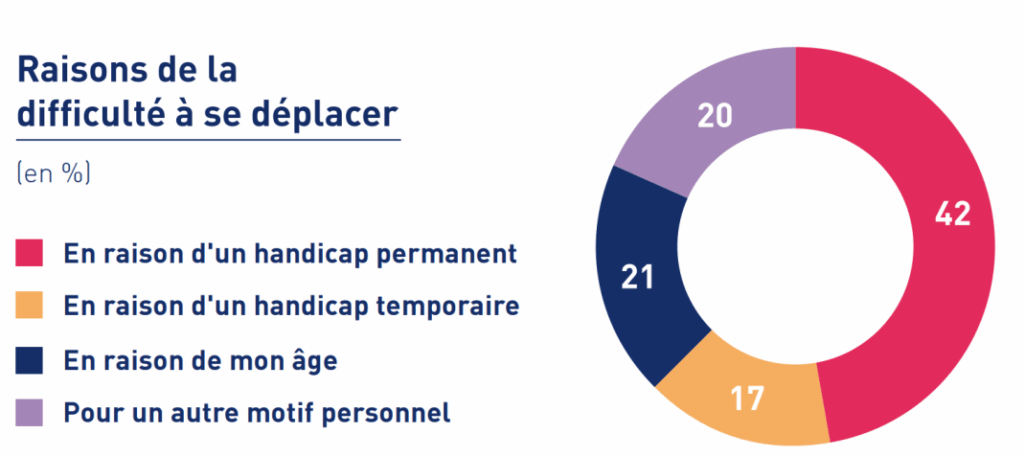

La fracture liée au handicap

Les personnes en situation de handicap peuvent être freinées par un manque d’infrastructures adaptées, comme l’absence de pistes sécurisées ou de stationnements accessibles. L’offre limitée de vélos adaptés (tricycles, handbikes, tandems) rend aussi la pratique difficile. Enfin, le manque de sensibilisation et de formation du grand public et des acteurs du transport crée un environnement peu accueillant ou peu inclusif. A Toulouse parmi les personnes qui se déplacent, 5% disent rencontrer des difficultés dans leurs déplacements dont 42% en raison d’un handicap permanent[5].

Parmi les personnes sondées pour l’enquête, 89% se sont déplacés la veille du jour de l’enquête. Parmi les 11% restants, 5% ont exprimé des difficultés à se déplacer ; voici les raisons invoquées.

La fracture territoriale

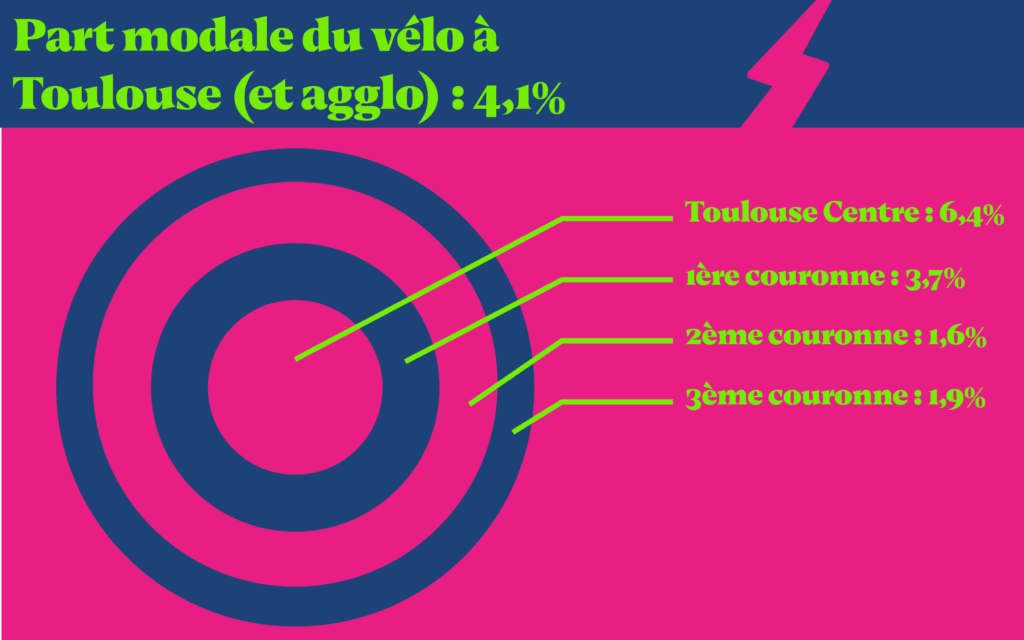

Les pratiques de mobilité sont contrastées selon le territoire de résidence. La pratique du vélo est fortement différenciée en fonction de si une personne vit en milieu urbain, périurbain ou rural, liée à des questions d’aménagement et de rapport à la voiture. La part modale du vélo est de 4,1% sur l’ensemble du territoire, avec une pratique plus élevée dans le centre-ville de Toulouse (6,4%) que dans la première (3,7%), deuxième (1,6%) et troisième (1,9%) couronne. Le taux d’équipement en vélo révèle des disparités territoriales : à Toulouse, 46% des ménages n’en possèdent aucun, et se concentrent sur certains secteurs (Empalot, Reynerie, Capitole). Cela s’explique notamment par le caractère social du quartier (QPV), le type d’habitat et donc l’espace de stationnement disponible, la présence transport en commun et de l’offre de vélo libre-service.

La fracture socio-professionnelle

La mobilité des habitants est variable selon les caractéristiques socio-économiques des personnes : occupation principale, type de ménage (…) et selon leur rythme de vie.

La pratique du vélo est surreprésentée chez les cadres, CSP+[6] et professions intermédiaires et se perd chez les ouvrier·es. À Toulouse, le taux d’équipement des cadres en vélo est de 70% contre 20% pour les étudiant·es. Les personnes éloignées de l’emploi (les inactif·ves et les chômeur·euses) et les personnes précaires sont sous-représentées. Bien que solution de mobilité peu coûteuse, cela interroge sur les conditions d’accès au vélo.

Visibiliser les non-pratiquant·es du vélo pour encourager la diversité des pratiques cyclistes

En 2023, et sur l’agglomération toulousaine, le profil type du cycliste est un homme, cadre, habitant Toulouse ou la première couronne et utilisant le vélo pour se rendre à son travail. »[8]

Ce profil type du cycliste ancrée dans notre imaginaire n’est pas qu’une réalité toulousaine, c’est une réalité française. Notre intention est de visibiliser les non pratiquant·es du vélo afin de dépasser une vision potentiellement biaisée de la pratique cycliste, et d’amener à une conscientisation de ces empêchements pour encore mieux (ré)agir.

Il est important de ne pas aborder ces fractures avec des œillères et considérer les personnes éloignées de la pratique du vélo uniquement par leur statut (« approche statutaire » des publics) : « à l’arrivée de son deuxième enfant, cette femme parent solo a arrêté d’utiliser le vélo pour se déplacer car cela était devenu trop complexe pour emmener les enfants, faire les courses et aller au travail. » Il ne s’agit pas seulement de dresser des profils types des non-cyclistes, mais de mieux identifier les empêchements systémiques pour les dissocier du chemin de vie de chacun·e.

La mobilité, ce n’est pas simplement se déplacer ; c’est une transformation de soi, c’est la liberté de pouvoir faire des choix dans sa vie en toute autonomie. Une approche sensible avec pour base les données psychosociales qui devraient nous permettre d’écrire des politiques vélos 2.0.

Dans cette série de chroniques « Fracture(s) », nous explorerons par la suite des pistes pour faciliter une (re)mise en selle et des initiatives qui réenchantent la pratique du vélo de tous·tes. Habitant·es de quartiers périphériques, parents solos, enfants, seniors, personnes en situation de handicap, ou tout simplement “pas du tout sportifs” : au-delà du parcours de vie individuel, ces empêchements sont systémiques et montrent que faire du vélo, c’est encore une question de privilège dans de nombreux cas.

Et si on changeait ça ? ∎

Sources et citations :

[1] Comment se déplacent les habitants du bassin de vie toulousain ? Enquête mobilité certifiée CEREMA – EMC² Rapport final, juin 2024

[2] Selon le Baromètre des mobilités du Quotidien de Wimoov de 2024, 15 millions de Français de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité.

[3] Comment se déplacent les habitants du bassin de vie toulousain ? Enquête mobilité certifiée CEREMA – EMC² Rapport final, juin 2024

[4] Comment se déplacent les habitants du bassin de vie toulousain ? Enquête mobilité certifiée CEREMA – EMC² Rapport final, juin 2024

[5] Ibid.

[6] catégories socioprofessionnelles les plus favorisées

[7] Ibid.

[8] Observatoire des mobilités cyclables – Situation 2023, publié en septembre 2024 par l’AUAT